表題の言葉は中国古典「菜根譚」から。

■人の小過(しょうか)を責めず

小さな過ちは咎めない。

いちいち目くじらを立てていてたら誰も近寄ってこない。

■人の陰私(いんし)も発(あば)かず

隠し事を暴かない。

誰でも触れては欲しくないことはある。

気づいても、そっとしてあげること。

■人の旧悪(きゅうあく)を念(おも)わず

過去に犯した悪事は忘れてあげること。

過去の悪事を蒸し返していたら、人間関係は破綻する。

菜根譚では上記の3つを心掛ければ、自分の人格を高めるだけでなく、人からの恨みを買うこともないだろうと言っています。

■暴露が誤報であった時の危険性

最近は、SNSやYoutube、各種の報道機関で、毎日のように「暴露」が続いています。

暴露の内容にもよりますが、それらの情報によって大なり小なり人の人生に影響を及ぼしています。

私が感じる最近の傾向は、「その情報が過ちであっても取り返しはつかず、その情報を妄信する人たちによって被害は拡散していく」ということです。

SNSが原因とは言いません。

報道機関でも同じような過ちは起きています。

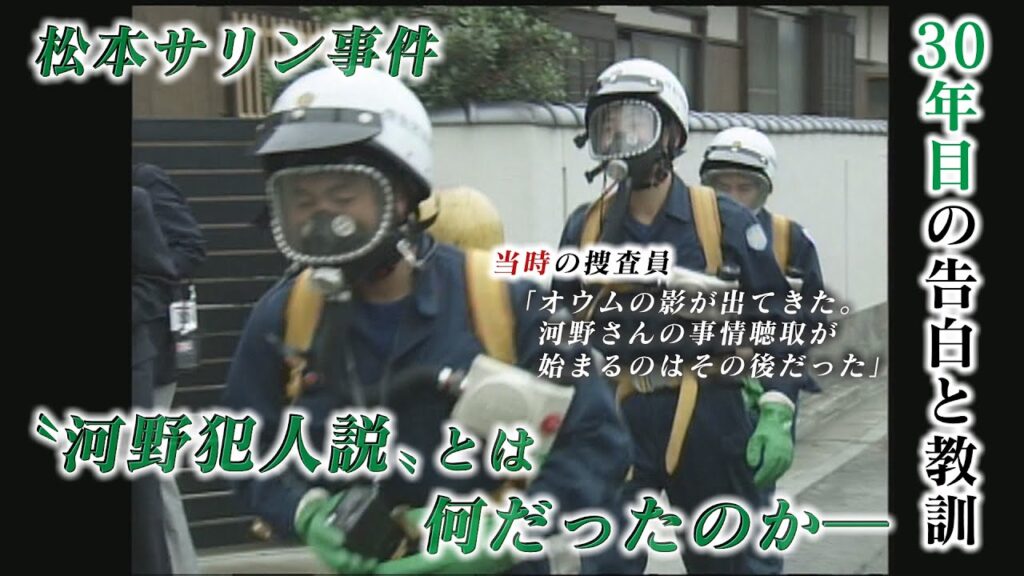

有名なのは「松本サリン事件」

この事件はオウム真理教により引き起こされたテロ事件でしたが、当時の警察と報道機関のミステイクにより、第一通報者で被害者でもあった河野義行さんが犯人として、半年以上も間違った情報が報道され続けました。この報道による河野義行さんが受けた被害は計り知れません。

こういった過去も踏まえ、ほとんどの報道機関は同じ轍は踏まぬように、「確定的な証拠」の無いリークに関しては、(一部の情報誌を除いて)報道を控えるようになったと思います。

「松本サリン事件」は色んな意味で教訓になりました。

それは報道機関だけでなく、国民も含めてです。

下記は、警視庁のホームページで公開されている河野さんのお話です。

—————————————–

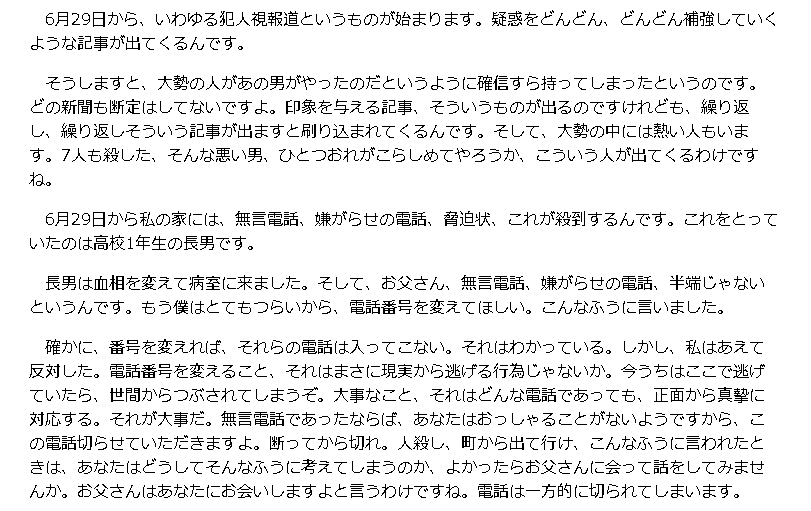

そんな中で、私は7月30日です。退院しております。これは退院したというよりかも、させられた。事件が起こったとき、私の逮捕は時間の問題だと、だれもが言っていた。しかし、私は一ヶ月たっても逮捕されない。世間がじれてきて、そしてうわさが広がったのです。あの病院は犯人をかくまっている。こういううわさが松本市内の至るところで聞かれるようになったのです。そのことによって、病院の言い方が変わったんです。

主治医の先生は当初、河野さん、熱が下がって3日、4日様子見ないと退院はさせられない。こう言っていたんです。ところが、そんなうわさが広がったときに、河野さん、治療費もかさむというのです。自宅でも治療できるから退院してもらいたい。退院後は病院としては、往診という形で面倒見るから、とにかく病院を出ていってほしいと、言われたのです。

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kou-kei/houkoku_h22/chiba_giji_kicho.html

—————————————–

これを見ても世間の声とは如何に恐ろしいかを示していると思います。

間違った情報を妄信することで、人は如何様にも変化するということ。

なので「人の噂を鵜吞みにしてはいけない」これは、とても大切なことなのです。

■千葉大会:基調講演

テーマ:「松本サリン事件の被害とは」

講師:河野 義行(松本サリン事件被害者)

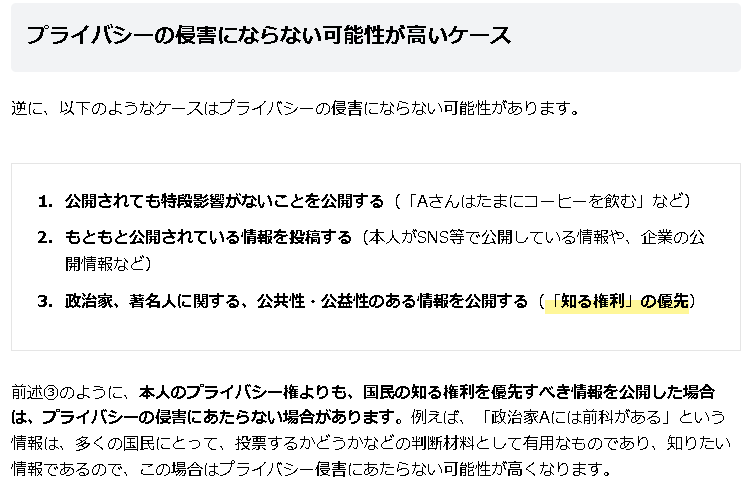

■「プライバシー権」と「知る権利」はどちらが優先?

「プライバシー権」とは、個人情報など、私生活上の事柄を守るための権利です。

憲法に明文化はされておらず、憲法解釈や判例により確立されてきた権利のようです。

「知る権利」とは、国民が国の政治や行政についての情報を知ることができる権利です。

とりわけ政治家、著名人は「プライバシー権」より「知る権利」が優先されるそうです。

以下は『アトム法律情報株式会社』様の『プライバシー侵害とは』より

https://atomfirm.com/sakujo/39840

■じゃあ「知る権利」を優先して、何でも公開して良いってこと?

2025年現在、SNSやYoutube、報道機関の現状はいかがでしょうか?

暴露系と呼ばれる人たちの根拠不明な情報流布や、考察系と呼ばれる人たちの無責任な推察、報道の自由を盾にしたプライバシー無視のスクープ。

これらの一部は「公益通報」とは言えず、「プライバシーの侵害」に近い暴露にも思えます。

しかし『知る権利を優先した』と言われれば、法的に取り締まることも出来ず、垂れ流し状態です。

後になって『誤報でした。すみません』に関しては、名誉棄損で取り締まっても良いと思うのですが。

情報を法が取り締まれないのならば、我々国民はしっかり意識を高く持って、全ての情報を鵜呑みにしない判断力が求められます。河野さんのケースの様に、誤報に振り回されて暴走する人間は必ず出てきます。そして暴走した人たちは、『私刑』に走る人たちが多いようにも見えるのです。

「法が裁かないのなら私達が裁く」 と

■結局は自己責任

現代は、とにかく自己責任というワードが最強になっています。

「政治家、著名人などになる責任」

「情報を拡散する責任」

「情報を鵜呑みにする責任」

「情報を鵜吞みにして暴走した責任」

お金を騙し取られても

「お金を貸した責任」

「騙された責任」

ブラック企業で働いてうつ病になっても

「自分で入社した責任」

「会社を辞めなかった責任」

いじめられても虐待されても

「抗わなかった責任」

「相談しなかった責任」

全く厳しい世の中だと思います。

批難されたくなければ平身低頭して生きるのが一番。

出る杭は打たれるので、出ない方が良いと言うのが現代というものでしょうか。

■そんな現代を生き抜くには

話は遠回りになりましたが、「菜根譚」は厳しい世の中を生き抜く処世術が多く記述されています。

内乱や政争が相次ぎ、混迷を極めた約500年前の中国。

法も儒教も形骸化した時代を生き残るには、トラブルを生まない生き方をしなければいけませんでした。「トラブル=死」に直結する時代ですからね。

表題の「人の小過(しょうか)を責めず~」は、トラブルを起こさない一つの方法です。

要約すれば「人間が生きていくには思いやりが必要であり、それを無視するような生き方をすれば、自らの人格を乏しめ、人から恨まれ続ける人生を歩むことになる」と言うこと。

正義感や使命感で行動を起こすのも大切だと思いますが、思いやりもなくそのようなことをしていると、それが原因で人から恨まれ、トラブルに巻き込まれても、それは自己責任!っと500年前から言われていたという事です。

でも、それって現代が、法も曖昧だった混迷の時代に逆行しているってことなんですかね?